我可以承认,中美高校的风气确实差异巨大,而且有好坏之分,但若将此解释为理念差异所带来的不同后果,那我就不怎么敢苟同了。

一篇名为《美国教授写给被开除中国留学生的信》的文章在周末的互联网上疯传,据说是美国C大学教授袁劲梅在自己学生因成绩不好遭开除后写给学生的一封“告别信”。

信里涉及多个重要命题,包括“为何要搞学术”“应该如何搞学术”“搞学术的人应该具备什么样的品格”等。内容不新鲜,观点不另类,但最终成为网络“爆款”,只因它切中公众痛点。

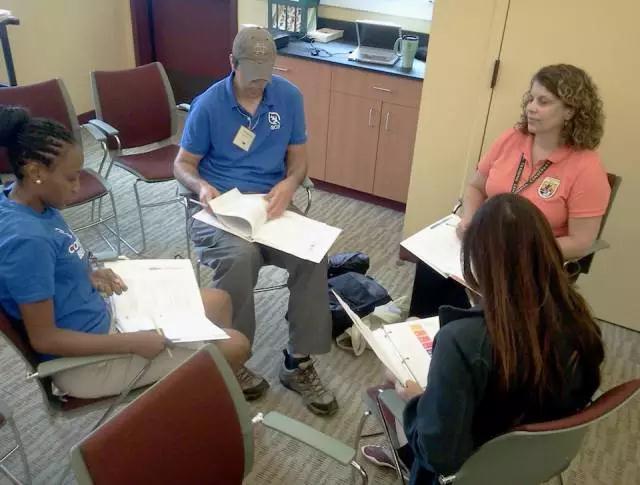

袁劲梅教授指出,C大学的目标是要培养那些对知识与品格有追求的人,但被开除学生的种种特质表明他并不认同此目标,因为他追求的只是一张高学历文凭以及由该文凭带来的资本。

根据信中内容猜测,被开除的学生在日常生活中是个会耍小聪明、善于社交的人,但在学术行为上不端正,喜欢投机取巧,所以根据袁教授所阐释的C大学的办学理念,这名学生被开除一点也不冤。

告别信公开带来的后续效应是,网友们纷纷感叹美国教育的“严谨”,并展开了有关“中美教育理念差异”的大讨论。无需赘言,引起讨论的很大一部分原因在于,持相同态度的学生在中国高校不仅普遍而且总能如鱼得水。说得更直接点,“混混”的态度在中国高校里不仅会被容忍,有时候甚至会获得鼓励。

我可以承认,中美高校的风气确实差异巨大,而且有好坏之分,但若将此解释为理念差异所带来的不同后果,那我就不怎么敢苟同了。

稍微比较下中美部分著名高校的校训就能发现,其实在理念上他们并无二致,比如:哈佛大学的校训是“Veritas”,即真理,求真;浙江大学的校训是“求是”,是即真,所以求是亦为求真;耶鲁大学校训“Light and Truth”,光明和真理;中山大学的校训是“博学,审问,慎思,明辨,笃行”。

▲哈佛大学的校训为“真理”

一眼望去,各知名高校无一不追求“诚与真,美与善”,所以有区别的恐怕不是什么教育理念,而是技术操作。我想,也正是因为操作时漏洞百出,所以在美国高校能落实为行事标准的理念在中国只能沦为口号,结果纵容了那些混混。

比如,各个高校为了鼓励学者做学问、求知,推行了一道发论文的政策,即根据发论文的质量与数量,考核自家学者做学问的能力,以此作为评职称的标准。但这道政策被另一套养老政策给抵消了。

我们知道,大部分中国高校里,一旦一名学者被评上副教授后,即便不再做学问,他也可以安全地待到退休,只因他进入了“编制”。原则上,编制人员不能被开除,所以对于教授、副教授的懒人现象,高校也没啥办法。

为解决这个问题,近年来不少高校试图将“编制系统”改革为“绩效薪酬系统”,想让那些业绩差、不思进取的人能够被顺势淘汰,只可惜,贯彻不下去。

在推行绩效薪酬系统时,学校会询问各方意见,通过投票的方式来推行决议。可那些养老养惯了、早已丧失做学问能力的老人们在人数上占优,所以投票时都愿维持老一套。为了通过决议,学校只能妥协地采取一套所谓“新人新办法,老人老办法”的政策,结果受“鼓励”的只有那批后进的年轻老师。

▲高校教育改革是大命题

虽说我们要体谅这批老人所处时代的历史遗留问题,但我们也要承认,这造成了巨大的不公平,总体上阻碍形成一股积极向上的求知风气。

类似的,治理学术不端时也会遭遇同样困境。当年方舟子妻子的硕士论文被曝涉嫌抄袭时,方舟子在做辩护的时候说,九十年代学术标准没有形成,拿二十一世纪的学术标准来衡量九十年代的论文不合理。八十年代、九十年代的学术标准确实不清晰,所以按现在的标准看,的确大部分老人们会自危。

本来要解决也很容易,一方面既往不咎,另一方面将过往业绩清零,重新让老人们上学术跑道就好,但是方舟子的说辞为那些老人们开了脱。这套说辞有没有理,仁者见仁,我不好说,但是在现实操作中,却为许多不合格的论文解了困,为那些比较恶劣抄袭的学者开了绿色通道。

当然,比这更恶劣的例子还有学生绑架老师的事情。

不少高校研究生毕业要求里都会插一条“发表学术论文”,但是论文期刊资源极度有限,且这些期刊多数情况下只认投稿者的抬头。所以为了让自己的论文能发表,不少学生都会署上导师的名字。导师碍于情面,通常不好拒绝。

一旦有了导师的签名以背书,这文章好坏就不重要了,只要大差错不出,即便投机取巧,有个百分之七的雷同,学校公关也会伸出援手,将不端正化解为“不规范”。

还有一些学生,写的一手烂论文,本来在答辩场上应该被枪毙,但是一旦学生以死要挟时,老师还得让过——我曾待过的一所学校就遇到过此类事件。

按我的脾气,我自然是允许这样的学生跳楼的,以免未来的学生对此进行模仿。但我的老师说,哪能这样,万一跳楼了,性质就不一样。所以,面对“誓死要过”的学生,学校也往往会开绿色通道,粗暴放行,毕竟多一事不如少一事。

也正因为此,在武书连的高校排行榜上靠前的几所大学里经常会有一些奇怪的现象发生,比如,在导师眼里水平差的博士生经常要比水平好的博士早毕业一两年。据个别我所认识的老师所透露的说法,其中缘由是,老师希望那些差的活宝早点走人,以便能多腾点时间孵化那些“优良品种”。

怎么讲?这些技术层面的东西确实很复杂,层层相扣,稍加不慎,好政策就会被当作歪经念,我估摸着,这其中的问题一时半会儿解决不了。

当然,摸不清头绪很正常,毕竟中国恢复高考也就近四十年,在政策推行及操作上,实乃新手,与那些历史动辄五百年六百年的高校确实不能比。

但这并不是说无路可循,更甭说无捷径。既然我们已经证明,中国大学和美国大学在理念上并没啥差异,那么何不让美国大学来帮助指导一番呢?

比如,可以花钱把美国哈佛、耶鲁大学的校长通通挖过来,做北大清华的校长,我就觉得蛮可行,毕竟人家经验丰富,知道哪些政策推行下去,有助于学者追求真理,哪些政策推行下去,会妨碍学者追求真理。

当然,这些都只是我随便说说的话,我并不是教育专家,在这里,不敢班门弄斧。至于我说得对不对,智者见智。至少,北大清华的老师都会以自己的本科生申请到哈佛耶鲁的研究生院为荣。